Vous trouverez ci-dessous une sélection de liens vers des sites proposant des concours d’écriture susceptibles de vous intéresser.

N’hésitez pas à me contacter par mail pour enrichir et actualiser cette rubriques!

Vous trouverez ci-dessous une sélection de liens vers des sites proposant des concours d’écriture susceptibles de vous intéresser.

N’hésitez pas à me contacter par mail pour enrichir et actualiser cette rubriques!

Alma MAHLER est née SCHINDLER, à Vienne en Autriche, le 31 août 1879. C’est une artiste peintre et une musicienne hélas insuffisamment connue de nos jours sauf pour la composition de nombreux « lieder ».

Elle est la fille d’un peintre paysagiste célèbre de l’époque, Emil Jacob SCHINDLER et de son épouse Anna BERGEN. Elle est élevée dans un milieu aisé où se rencontrent et se côtoient les membres de l’élite et de l’avant-garde artistique de la ville de Vienne : architectes, écrivains, musiciens, plasticiens et peintres dont l’un des plus célèbres est Gustav KLIMT.

Dès l’âge de 10 ans, elle suit des cours de composition et de piano et devient rapidement talentueuse dans ces deux disciplines. Alma est une très belle femme, cultivée, intelligente, indépendante d’esprit et, bien sûr, très courtisée par le Tout-Vienne.

C’est ainsi qu’en 1901 elle rencontre le célèbre musicien Gustav MAHLER qui, en guise de déclaration d’amour, lui dédicace sa Symphonie n° 5 et son célèbre « adagietto », celui-là même qui ornera somptueusement beaucoup plus tard le film de Visconti : « Mort à Venise ».

Elle épouse MAHLER, mais il est auparavant convenu entre eux…qu’elle doit abandonner ses propres aspirations artistiques (sans doute pour « ne pas risquer de faire d’ombre » à son époux …) ce qui met un coup d’arrêt à une carrière dont les débuts semblaient pourtant si prometteurs. Gustav n’hésitera d’ailleurs pas à s’approprier carrément une partie des musiques composées par son épouse !

Deux enfants naissent de cette union : Maria, qui meurt à cinq ans d’une scarlatine compliquée d’une diphtérie, et Anna (1904-1988) qui deviendra sculpteur.

Alma, toujours très courtisée, a alors une liaison avec le peintre et dramaturge Oskar KOKOSCHKAS (1886-1980) puis avec l’architecte GROPIUS qu’elle épouse à la mort de MAHLER en 1911. De cette union nait en 1916 une petite Manon qui décèdera de la poliomyélite à 18 ans. Alban BERG, un grand ami d’Alma, composera pour la jeune fille si tragiquement disparue son « Concerto à la mémoire d’un ange ».

Dès 1919, Alma, toujours mariée à GROPIUS, a une liaison et vit avec le romancier Franz WERFEL dont elle tombe enceinte à quarante ans. Elle divorce alors mais, nouveau drame, Johannes, l’enfant né prématurément, meurt à dix mois…

Elle épouse WERFEL en 1929 mais en 1938 le couple doit fuir l’Anschluss et se réfugier en France, à Sanary sur Mer. Mais l’invasion de la France par les Allemands en 1940 les contraint de nouveau à s’enfuir : ils franchissent à pied les Pyrénées pour se rendre en Espagne puis au Portugal d’où ils s’embarquent finalement pour les Etats-Unis.

WERFEL décède en 1945 et Alma s’installe alors à New York où elle demeurera jusqu’à sa mort le 11 décembre 1964, à 85 ans.

Alma MAHLER a donc eu une existence riche, longue et intense sur les plans, artistique, social et sentimental même si les exigences égoïstement restrictives de son premier mari ont beaucoup coupé les ailes de sa créativité si prometteuse. Sa grande beauté et sa séduction irrésistible lui ont valu d’être courtisée et aimée de nombreux hommes ; c’est ainsi qu’elle est devenue l’épouse ou la maîtresse, puis la veuve, successivement, entre autres, de quatre créateurs exerçant leur génie dans des domaines aussi divers que la musique (MAHLER), la peinture (KOKOSCHKA), l’architecture (GROPIUS), la littérature (WERFEL). Cela lui a valu le surnom ironique et sans concession de « Veuve des Quat’Z’Arts »

Surnom impitoyable, sans doute méchamment émis par les bonnes âmes jalouses ou envieuses de l’époque qui auraient peut-être pu manifester davantage d’indulgence et de mansuétude à l’égard d’une femme qui a par ailleurs dû payer, tout au long de son existence, un lourd tribu aux peines , deuils et tragédies.

Maïté PETIT

“L’art a été mon ami le plus proche. Sans lui, il y a longtemps que je serais morte, la tête éclatée”.

“L’art a été mon ami le plus proche. Sans lui, il y a longtemps que je serais morte, la tête éclatée”.Niki de Saint-Phalle, artiste polyvalente, peintre, plasticienne, architecte, écrivaine, a écrit cette phrase dans son livre “Traces”, en 1999, quelques années avant sa mort. Phrase surprenante car, pour le commun des mortels, le nom de Niki de Saint-Phalle évoque, de prime abord, de rondes et joyeuses “nanas”, imposantes et colorées et de nombreuses créations de toutes sortes, rutilantes et bariolées, apparemment bien éloignées d’une quelconque tristesse mélancolique.

Et pourtant la vie de Niki de Saint-Phalle oscille sans cesse entre traumatismes violents et farouche énergie de vivre, dépressions sévères er euphorie créatrice, révoltes et provocations. Et c’est en effet l’art, comme exutoire, qui va lui permettre de surmonter les souffrances, de se libérer des angoisses et finalement, petit à petit, de se trouver…

C’est, comme pour beaucoup d’autres artistes, dans l’enfance qu’il faut rechercher les causes du mal-être latent qu’elle combattra toute sa vie.

Niki de Saint-Phalle est née le 29 octobre 1930 dans une famille de haute bourgeoisie, ruinée; ses repères sont très vite bousculés puisqu’elle est séparée de ses parents qui la confient à ses grands-parents entre l’âge de deux et trois ans .Elle retrouve ensuite toute sa famille qui a émigré aux Etats-Unis. Là elle connait “l’enfer” comme elle l’écrira elle-même, du fait de la mésentente souvent violente de ses parents instables, de l’hypocrisie d’une éducation puritaine et du carcan des institutions religieuses dont elle se fait régulièrement exclure pour indiscipline… Et, à l’été 1942, son père abuse d’elle…

Très lourd handicap que Niki de Saint-Phalle va devoir surmonter progressivement en le transformant en une farouche énergie créatrice, ce qui n’ira pas sans difficultés. A 18 ans, elle s’échappe du cadre familial, devient mannequin, puis se marie l’année suivante avec un américain, Harry Matheus avec qui elle partage l’amour de la musique et de la littérature. Elle veut ensuite devenir actrice et suit un moment des cours de théâtre…

Hélas, en 1953, elle est hospitalisée pour une grave dépression dont elle parviendra à se sortir par l’expression picturale.

Sa voie est trouvée. Elle expose pour la première fois en 1956. Elle est alors influencée par des artistes aussi divers que Gaudi, Dubuffet, Marcel Duchamp, Pollock, Kooning, le facteur Cheval puis Chagall, Miro, Magritte, Matisse…

C’est cette année-là qu’elle rencontre Jean Tinguely, l’un des chefs de file du mouvement des Nouveaux Réalistes, qui deviendra son nouveau compagnon quelques années plus tard. Rencontre déterminante puisque c’est Jean Tinguely qui l’ encouragera très fortement et la convaincra d’ épouser une vraie carrière d’artiste.

Et, dès 1961, elle fait la une de tous les journaux et attire les galiéristes. Ce rapide succès la lance définitivement et la célébrité ne la quittera plus jusqu’à sa mort en 2002.

La production artistique de Niki de Saint-Phalle est si abondante et multiforme qu’il est impossible ici d’en faire une description et une analyse exhaustives. Notons toutefois qu’au cours de sa longue vie créatrice, elle a réalisé, entre autres, des tableaux intégrant matériaux et objets de récupération, des “tableaux-autels” qui souvent malmènent la religion, des “tableaux-cibles” où le public est invité à tirer à l’aide de fléchettes ou d’une carabine sur des poches de peinture qui une fois libérée s’écoule sur la toile mais aussi des oeuvres plastiques ( par exemple les ” Mariées” ou les fameuses “Nanas”, fortes à tous les sens du terme, gaies, enceintes et dansantes), et architecturales ( la” Fontaine Stravinsky” devant Beaubourg à Paris, le “Jardin des Tarots” en Toscane, ” le monstre du Loch Ness” à Nice etc…). Elle produit aussi, durant toute sa vie, des dessins, des écrits instantanés, des bribes de rêves, de courtes pensées, des fragments de dialogue, tout cela parfois assez proche du surréalisme.

3500 oeuvres environ sont ainsi répertoriées attestant bien que Niki de Saint Phalle a totalement confondu sa vie personnelle et sa vie artistique pour mettre au jour, sous des apparences rieuses, délirantes et gaies, un univers très expressif, provocant, contestataire, dérangeant et souvent tragique. La superbe exposition récemment organisée à Paris en 2014 permettait de prendre pleinement conscience de la richesse, de la diversité et du foisonnement de cette oeuvre. Je conseille de ne pas manquer la prochaine qui se présentera…

L’art de Niki de Saint-Phalle est toujours un art engagé, contre le racisme et l’apartheid, pour la lutte contre le sida et les discriminations qui en résultent, pour le féminisme surtout et contre tous les préjugés qui emprisonnent les êtres humains, particulièrement les femmes.

Ayant beaucoup utilisé le polyester, la résine, les colles, solvants et autres produits toxiques pour réaliser ses oeuvres, Niki de Saint-Phalle voit petit à petit sa santé se dégrader: de plus en plus elle souffre d’asthme et de polyarthrite rhumatoïde, aux mains surtout, ces mains, partie si importante d’elle-même, auxquelles elle consacrera d’ailleurs une série de sculptures comme pour exorciser la déformation progressive et irréversible que la maladie leur impose.

Niki de Saint-Phalle, sans jamais avoir cessé de créer mais de plus en plus malade et fatiguée, meurt le 21 mai 2002 sans avoir pu participer à l’inauguration du musée de Nagu, au Japon, qui venait d’ouvrir ses portes pour lui rendre hommage.

Maïté PETIT

Camille Claudel, artiste de grand talent, femme passionnée à la personnalité forte et entière et cependant fragile, eut un destin hélas tragique.

Elle nait en 1864, l’aînée de 4 enfants dont son petit frère Paul qui deviendra le célèbre poète et écrivain. Elle tient probablement son caractère contrasté, décidé et autoritaire de ses parents : Louis Prosper, son père, sauvage, taciturne et anticlérical et Louise Athénaïs, sa mère, toujours accablée de malheurs, distante et qui n’embrasse jamais ses enfants. La famille, de petite bourgeoisie, vit en vase clos; l’atmosphère y est austère et les querelles sont incessantes.

Peut-être influencée par “L’écorché”, sculpture de Ligier-Richier qu’elle a l’occasion de contempler souvent à Bar le Duc où elle passe une partie de son enfance, elle est très précocement attirée par le modelage qu’elle pratique avec la glaise rapportée presque quotidiennement à la maison et où elle enrôle autoritairement ses frères et soeurs sur lesquels elle exerce un fort ascendant, parfois cruel, particulièrement sur Paul qui pourtant l’admire beaucoup.

Et dès l’âge de 15 ans elle est taraudée par le désir de sculpter. Mais il lui est impossible d’entrer à l’Ecole des Beaux-Arts alors interdite aux femmes. Elle s’inscrit donc en 1882 à l’Académie privée Colarossi (en payant le double des élèves masculins!). Elle y fréquente le milieu cosmopolite des artistes et se fait très vite remarquer par Boucher, sculpteur déjà confirmé, qui la conseille et l’encourage vivement. C’est lui qui lui fait rencontrer Auguste Rodin qui jouit déjà, à l’époque, d’une notoriété certaine.

Immédiatement elle est subjuguée; elle dit de lui : ” C’est un astre resplendissant qui donne vie à tout ce qu’il touche; il a des mains de magicien.” Dès 1884, elle travaille dans son atelier où elle taille les mains et les pieds des sculptures du maître, passage obligé pour tout élève. Mais bien vite son talent éclate et elle occupe une place de plus en plus importante dans l’atelier…et la vie de Rodin qui la consulte sur tout. Elle devient son assistante puis sa maîtresse.

Camille inspire Rodin qui est follement amoureux. Durant cette période leur vie affective et artistique est fusionnelle et l’on ne sait plus qui du maître ou de l’élève a inspiré l’un ou copié l’autre. Mais c’est toujours Rodin qui signe l’oeuvre achevée et Camille souffre de la situation d’autant plus que Rodin est marié et que leur relation doit rester secrète. Rodin ne quittera jamais sa femme et Camille l’accepte de moins en moins. Cela provoque des scènes violentes de plus en plus fréquentes qui aboutissent finalement à une séparation.

A partir de 1892, Camille s’installe donc seule et travaille éperdument pour son propre compte désormais. Elle taille dans l’onyx, le marbre et le bronze et réalise de nombreuses oeuvres telles la Valse, la Petite Châtelaine, l’Age mûr, l’Imploration, Persée, les Baigneuses, etc… La période est féconde. Pourtant la séparation d’avec Rodin la laisse désemparée et dans une profonde et insupportable solitude. Son amour, devenu haine, l’entraîne dans une paranoïa qui ne fera que s’aggraver.

La rupture définitive intervient en 1898 et à partir de cette date, désespérée, Camille s’enfonce lentement et inexorablement dans la dépression…Finalement son frère Paul, à elle toujours très attaché, mais qui n’a jamais accepté la vocation artistique ni le mode de vie de sa soeur, décide de la faire interner dans un asile psychiatrique où elle passera, en totale déshérence, les 30 dernières années de sa vie, oubliée de tous, sauf de son frère qui viendra de temps à autre lui rendre visite.

Malgré ce destin particulièrement triste et tragique, Camille Claudel reste pour nous, aujourd’hui, une femme au génie créateur immense et qui laisse une oeuvre abondante et frémissante de vie, de beauté, de passion et de sensibilité.

Maïté PETIT

La lecture des poèmes

Pour celui ou celle qui est chargé d’en estimer la valeur poétique est toujours problématique. Peut-on se permettre des remarques à quelqu’un qui, comme on le sait, croit avoir bien fait ? Existe-t-il des normes en la matière ? Cependant, il est possible, en signalant les défauts et les faiblesses d’une œuvre, d’éclairer l’auteur en le faisant remonter jusqu’aux sources de la poésie.

Je précise : qui dit « sources » dit « origines » et, à l’origine, il y a nécessairement quelque chose dont un poète en herbe (et les autres aussi) doit prendre conscience, et ce n’est pas facile.

Si des poèmes manquent cruellement de charme, de style, d’émotion, de saveur…et j’en passe, ce n’est pas généralement parce que leur auteur méconnaît la langue française, oublie ou néglige les images ou tropes qui donnent à un poème sa couleur, utilise les rimes de manière excessive comme si elles étaient fondamentales et autres petites exigences, c’est parce qu’il n’a pas réussi à remonter à ces sources dont il a été question précédemment et qui sont en lui. Il ne sait pas s’écouter. Il y a toujours un peu de narcissisme chez un poète et c’est naturel, sinon indispensable.

On aura beau lui dire : « renseignez-vous à propos des figures de style, de l’ écriture poétique en général (si cela existe), consultez quelques ouvrages traitant de poésie pour mieux savoir ce qu’elle est ou doit être, relisez les grands maîtres, etc. », est -ce que ce sera profitable à celui ou à celle qui s’aventure dans un domaine où la médiocrité et la banalité ne sont pas admises ? À tout prendre, il vaut mieux encore, comme pour tout art, se livrer à l’excentricité ou à la fantaisie la plus baroque plutôt que d’écrire ce que n’importe qui peut écrire.

Ce n’est pas ce que je souhaite étant donné mon attachement au sens qui, même s’il n’est pas l’essentiel, doit assurer la communication : Communiquer ! Quoi ? Comment? Pourquoi ?, telles sont les questions que tout poète doit se poser.

Il veut rendre compte de ce qu’il ressent, il veut bien sûr partager sa passion pour le monde, pour les humains, pour ce que l’on appelle la « nature » sans se contenter des mots de tous les jours, sans cependant mépriser ces mots, mais en sachant qu’ils ne suffisent pas car ils en disent toujours trop…ou pas assez. Ou ils le disent mal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils ne sont pas toujours en adéquation avec le ressenti du poète. En inventer d’autres alors ? Non, on ne peut communiquer avec des mots totalement nouveaux. Reste à exploiter ceux qui ont le plus de chance de remplir cette délicate mission : exprimer du neuf avec du vieux.

Tout poète sait qu’il a à sa disposition des moyens pour cela et qu’il peut parvenir à ses fins mais auparavant il y a plus urgent. Je m’explique en prenant un exemple : voici un magnifique ciel d’automne, à la tombée du jour, qui semble inspirer un poète. Celui-ci va alors tenter de trouver les mots qui conviennent pour évoquer ce que produit en lui cet espace-temps vespéral. Fort bien, mais n’est-ce pas prématuré ? Les mots doivent venir après. Après quoi ? Après ce que ce spectacle a fait naître non seulement en son esprit mais en son corps même, après ce que l’on peut appeler des images puisque c’est bien l’imagination qui a été impressionnée et qui va réagir. Et ce sont ces images qui commandent à ce moment ; naissantes, elles se manifestent de façon brouillonne, souvent accompagnées d’une sorte de brouhaha qui n’est pas encore du langage mais qui va le devenir, nécessairement. Et c’est là que l’effort du poète doit intervenir afin de traduire en clair ce qui n’est à l’origine, comme l’a écrit Michel Serres, « qu’un bruit de fond ».

La grammaire veille toujours mais, à ce niveau-là, elle n’y est pour rien ou pas grand-chose. Nous avons affaire à une autre sémantique et, obéir à celle-ci sans autre forme de procès, conduit à la poésie pure. Certains poètes en restent là mais, en général, ce langage primitif subit un traitement. Opération ô combien difficile !

Je viens d’évoquer le nom de Michel Serres, un des philosophes les plus attachants de notre époque et qui a, outre de nombreuses études et analyses fort savantes, perçu le phénomène poétique de manière originale. Il a dit, à propos d’un poème de Verlaine La guêpe : « Que le poète doit impérativement écouter son corps tout d’abord, sa cœnesthésie, d’où peuvent surgir des éléments entremêlés, en partie sonores et liés aux impressions visuelles éventuellement ».

C’est le bruit de fond auquel il a été fait allusion précédemment. Toutes ces manifestations sont à la fois de nature physiologique, phonologique et linguistique. Il faut savoir en tenir compte puisque c’est sur elles que le langage va s’appuyer puis se révéler afin de raconter la petite histoire que le poète cherche à mettre au clair de façon originale et personnelle.

Nul besoin donc de se précipiter et d’aller chercher les mots qui ne sont peut-être pas faits pour cela, n’ayant pas été « traité ». Ce serait risqué et c’est précisément ce que font certains poètes apprentis et parfois même ceux qui ont de l’expérience (j’en fais partie), ce qui les conduit à privilégier des mots qui veulent simplement décrire ou rendre compte. Or, en poésie, les mots n’ont pas de compte à rendre, sinon de leur propre activité, de ce bouillonnement intérieur.

Il reste toujours, dans un poème, quelque chose de ce bourdonnement primitif un peu brouillon, de l’imperfection grammaticale des débuts du langage.

Il suffit alors d’écouter et de s’écouter.

La contemplation du ciel dont il était question précédemment n’est plus qu’un prétexte, une occasion. Un poète n’est pas un peintre bien qu’il en ait souvent la vision et la sensibilité. Cependant, comme lui, il a un tableau à exposer. Seuls diffèrent les procédés et, bien entendu, les intentions et le choix de l’instrument pour opérer.

Marie Laurencin vers 1912 (Source : BNF)

Voici le portrait d’une magnifique femme artiste qui connut un destin hors normes où elle fut tour à tour aimée, délaissée, entourée et solitaire. Marie Laurencin était une peintre figurative, portraitiste et illustratrice ; elle était également épistolière et poétesse. Marie Laurencin publie en 1942 un recueil de poèmes intitulé Le Carnet de nuit, souvenirs de jeunesse et de ses débuts de carrière.

Née le 31 octobre 1883 à Paris dans un milieu modeste, elle décédera également à Paris le 8 juin 1956.

Son enfance un peu austère ne la prédestinait pas à une vie d’artiste et pourtant elle a côtoyé de plus ou moins près, selon les époques de sa vie, le tout Paris artistique : c’est ainsi qu’elle a croisé ou fréquenté Picasso, Braque, Max Jacob, Fernand Léger, Matisse, Cocteau, Jouhandeau, le Douanier Rousseau, Coco Chanel, etc.

Elle séduisait autant les hommes que les femmes. Son premier grand amour fut Guillaume Apollinaire qu’elle rencontra en 1907; leur histoire ne dura que 5 ans mais, bien que traversée par de nombreux orages, elle fut d’une rare intensité et l’on peut dire qu’elle a marqué durablement Marie Laurencin même si, dans son âge mûr, elle trouva douceur et complicité parfaite plutôt dans la compagnie des femmes. Elle fut en particulier la compagne de Nicole Groult sur la fin de sa vie.

Adulée par le public au tout début du 20e siècle, à la suite du salon des indépendants de 1907 où elle fut exposée pour la première fois, elle tombe ensuite petit à petit dans un oubli relatif et, jusqu’à aujourd’hui, peu d’expositions lui seront consacrées en France ; les livres la concernant sont d’ailleurs rares. Paradoxalement, elle est plus connue dans certains pays étrangers, comme le Japon où un important musée lui est principalement dédié.

En France, il faudra attendre le printemps 2013 pour qu’enfin une exposition parisienne lui soit entièrement consacrée et la fasse redécouvrir au grand public qui, en grande majorité, ne la connaissait absolument pas !

C’est lors de cette exposition que j’ai pu apprécier, en direct si j’ose dire, la peinture de Marie Laurencin d’où émane poésie et charme fou. Son univers est merveilleux et semble tout droit sorti de l’enfance et des contes. Dans ses tableaux on rencontre nombre de femmes toujours un peu évanescentes, aux visages diaphanes avec de grands yeux noirs, mais étrangement dépourvus de nez. On y croise aussi parfois d’élégantes biches ainsi que d’autres animaux inattendus, le tout dans une atmosphère souvent aigre-douce et acidulée malgré l’utilisation de teintes tendres et pastel, jamais violentes. La peinture de Marie Laurencin est la traduction un peu décalée de la réalité de son époque, de son art de vivre au temps des années folles puis de l’art déco.

Comme la plupart des femmes artistes du début du 20e siècle, comme ses compagnes dans l’oubli relatif que furent Berthe Morizot, Suzanne Valadon ou encore Sonia Delaunay, Marie Laurencin n’a donc pas, en son temps, mais surtout plus tard, bénéficié de toute la notoriété qu’auraient méritée son immense talent, son originalité et sa créativité. On lui attribue en effet entre 1800 et 2000 tableaux ainsi que plus de 1400 aquarelles.

Je vous engage à faire plus amplement sa connaissance en lisant la biographie bien documentée de Bertrand Meyer Stabley (publiée chez Pygmalion en 2011). Vous y découvrirez comme moi, au-delà de son immense talent de peintre, une femme attachante à la vie contrastée mais riche et infiniment féconde.

La vie de Marie Laurencin vous donnera certainement envie d’admirer sa peinture. Pour cela, il faudra vous rendre au Musée de l’Orangerie à Paris où sont exposées dans une salle particulière, quelques-unes de ses trop rares toiles demeurées en France.

www.musee-orangerie.fr/fr/artiste/marie-laurencin

À l’occasion du Printemps des poètes dont le thème de cette 20e édition est l’Ardeur, la section APAC-54 se réjouit de vous accueillir dans les salons du Château de Madame de Graffigny à Villers-lès-Nancy pour une soirée poétique le :

Une scène ouverte à tous permettra aux poètes confirmés ou en herbe de déclamer leurs textes ou ceux d’auteurs de leur choix.

Un accompagnement musical par le groupe Jeudi soir rythmera ces déclamations poétiques.

Après le verre de l’amitié, un repas auquel vous pouvez vous inscrire clôturera ce moment de convivial partage

Spectacle pour tous.

Entrée libre.

Renseignement 06 81 77 72 44

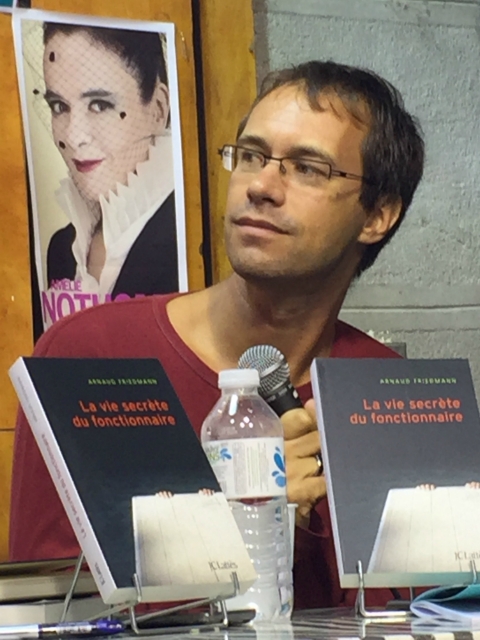

L’APAC vous donne rendez-vous au Novotel Saint Jacques de Metz le : Samedi 9 juin 2018 dès 16h30 pour son café littéraire de fin de saison. Arnaud Friedmann nous présentera son recueil de nouvelles : La vie secrète du fonctionnaire

L’APAC vous donne rendez-vous au Novotel Saint Jacques de Metz le : Samedi 9 juin 2018 dès 16h30 pour son café littéraire de fin de saison. Arnaud Friedmann nous présentera son recueil de nouvelles : La vie secrète du fonctionnaire

Prix Louis Pergaud 2016

Prix de la Ville de Belfort 2017

Cette rencontre littéraire animée par Lætitia Collin sera suivie d’un repas auquel vous pouvez vous inscrire.

Entrée libre

Renseignement : 06 86 70 49 11

4e de couverture

À quoi rêvent la policière le maître-nageur, la directrice d’antenne, le conseiller-clientèle de la SNCF, le militaire en retraite ? Où vagabondent leurs espoirs quand la routine ne suffit plus à tenir leurs existences, quand leur conscience professionnelle se heurte aux exigences modernes du monde du travail ?

Avec tendresse et humour, Arnaud Friedmann compose dix portraits d’hommes et de femmes, atomes perdus du grand corps de la fonction publique, figures universelles de celles et ceux qui, soumis à la déshumanisation de leur activité, s’inventent des résistances, petites ou grandes ; qui osent, à l’occasion d’une rencontre ou d’un moment critique, briser la routine, faire un pas de côté pour échapper à la surenchère des réglementations, s’affranchir des obsessions absurdes de la hiérarchie et vivre, peut-être, leur vie.

Dans le cadre du Printemps des Poètes dont le thème de cette 20e édition est L’Ardeur, l’APAC a le plaisir de vous convier au Novotel Saint Jacques de Metz le :

Samedi 17 mars 2018 dès 16h30

La compagnie Les Impromptus.com vous présentera 45 minutes de leur spectacle

La voix de son maître (Texte de Raymond Devos et chansons d’antan)

Au-delà de l’hommage à Devos, Bourvil, Brel, Brassens…, Philippe Voivenel et Marie-Lou Bistocchi souhaitent réveiller notre mémoire collective pour que ce patrimoine culturel ne soit pas oublié sur les étagères de nos médiathèques.

Cette conviviale rencontre, mêlant rires et chansons sera suivie d’une scène ouverte à tous, poètes confirmés ou en herbe, et d’un repas auquel vous pouvez vous inscrire.

Entrée libre

Renseignement : 06 86 70 49 11

Une réussite pour cette 6e édition du Salon le Livre en Hiver qui s’est déroulée le 20 janvier 2018, dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Metz.

Autour de Vincent Bailly dessinateur, parrain et invité d’honneur du salon, le Carré des bulles, des éditions des Paraiges et de la jeune maison d’édition le Crayon à Roulettes, c’est une cinquantaine d’auteurs qui se sont retrouvés pour leur rencontre avec le public.

Plaisir toujours renouvelé de partager dans une ambiance conviviale, ce moment chaleureux au cœur de l’hiver messin.